城市更新的异托邦实践

今天是正月初八,公司的假期虽然还会延续几天,但我还是要为开市大吉做一些思想准备,总结一下过去一年我们在哪里,才好知道新的一年往哪儿去。

近年来,URBANUS都市实践北京公司的设计项目主要聚焦在两个方向:

一是在所有北方项目中说服甲方建一个植物温室,探讨一种新型共享空间类型学;一是寻找与历史和文保有关的城市更新项目。往往在后者中又包含了前者。

“城市更新”似乎不再需要更多的名词解释,但是细究起来,与之本体、主体和客体有关的问题都值得推敲。在上一年中,我们参与了近十个“城市更新”项目,有的在实施,有的要开工,有的在推动,还有的失之交臂。在疫情阴霾下的去年,这样的强度对于我们这样小尺度的事务所而言,似乎有些体力和脑力的超支。但我看到比我们的资源大得多的公司获得的同类项目的体量时,非常惊奇于“城市更新”成了当下市场上的项目主流,也诧异于这个概念非常含混,所以有必要思考下“三体”问题。

思考本体

对一个事物的本体化思考,是几千年来理性思维的传统。之所以要时不时地重新讨论下本体问题,是因为事物总是处于时空的流变之中,假如真有本体的存在,这个存在会不断地滑落进被颠倒的状态。本体的工具化(例如过分夸大建筑的功能性)、工具的本体化(例如过分夸大建筑的建构性)就是这种问题的一些表象。“城市更新”是城市在时间轴上的动态事件,在具体操作中有两个概念模糊、立场对立的“时间”:一是历史,一是时代。关于二者的辩证关系,

我比较认同克罗齐(Benedetto Croce)的观点:“一切历史都是当代史”。“城市更新”其实是道智商题:如何在埋葬历史的同时在传递历史。这两个动作都是用在中文中不明显的现在进行时,所以介入了太多的关于当下价值和价值观的博弈。

思考主体

“谁的城市更新”并不是所有参与者都爱提的问题,导致了这个领域操作上的鱼龙混杂,有必要升高一个维度认清这个现实。在这个资本时代,必须清醒地认识到资本生产是列斐伏尔(Henri Lefebvre)所谓的“空间生产”的本质,“城市更新”不能幸免于当代社会史无前例的发展规律。继承了列斐伏尔理论衣钵的哈维(David Harvey)对这点的认识最透彻,他的《资本社会的17个矛盾》非常有警世性。他们的理论一方面提示我们资本的流通是资本主义生产的前提条件,为了解决过度生产和积累所带来的矛盾,过剩的资本就需要转化为对建成环境的投资;另一方面又指出资本无止境的复合增长的最后危机性的结局。所以城市更新并不是在经历了简单粗暴的城市化后的一个文艺复兴,而是解决当下社会政治和经济矛盾的新战场。“城市更新”需要资本的驱动,从资本的生产机制上讲,它并不能“去地产化”;“城市更新”的资产主体又往往是代表公众利益的政府,从权力的运营机制上讲,它也不能“去政治化”。这是建筑师天真无邪地面临“城市更新”课题时的两难。

思考客体

“为谁的城市更新”也不是所有参与者都爱提的问题,导致了许多“城市更新”项目或不了了之,或无疾而终,不仅仅带来了巨大的社会投入的无效,还给未来留下了个历史的烂摊子。谁是“城市更新”受益的对象已经有太多的城市社会学的思考,例如佐金(Sharon Zukin)在《裸城》中对原住民原真生活的思考;萨森(Saskia Sassen)在《驱逐:全球经济中的野蛮性与复杂性》中对弱者生存空间被挤占的焦虑;苏贾(Edward Soja)在《寻求空间正义》中对空间资源分配不均的拒绝,等等。“城市更新”恰恰说明了城市化没有完结,在城市利益再分配过程中,不同社会阶层又有了一次参与拥有城市权力的机会。然而这种机会又很少成为建筑师的思考内容。

所以,如何用实现“空间正义”来再定义“都市实践”,也是我近期对事务所定位的思考。

在追问作为宾语的“谁”上,另一个思考向度是从消费社会这一大前提出发。今天,在马克思发现的商品的二重性中,交换价值越来越超越了使用价值,尤其是当下针对要服务的消费客体,交换价值越来越被拟像化,使物质生产转向为“景观生产”。半个世纪前德波(Guy Debord)预言了社会生活会成为景观无限积累的“景观社会”,当时中国还处于物质短缺时代。当在那代人还处于老龄化时,年轻一代已经实现了“景观社会”。网红打卡现在成为了任务书的强条,因为任务书是为了生产商品。由于“城市更新”中的历史元素有天然的符号性,所以它成为了空间再生产中的抢手货,因为可以塑造一种被编码的“真实”。如果说空间生产的对象还是产品的话(之如当房子已经是用来炒的时,开发商还是很有良心地研发户型),那么,在鲍德里亚(Jean Baudrillard)用拟像和仿真来定义的“消费社会”时代,空间再生产的对象是生产本身,它不仅让人类不停息的生产毫无顾忌地消耗自然,更是用几何级数来消耗人类。“城市更新”往往打着可持续发展的幌子,做的是急功近利的事业。

异托邦的世界

上述对“三体”的思考,其实是来自于项目过程中所遭遇的各种显性和隐性的矛盾。

这些矛盾不是剪不断、理还乱,而是站在资本批判的高度上能够认识到的,并能站在社会批判的立场上解决项目设计中的一些纠结。

以存量发展为基础的“城市更新”,本质上是一种拼贴城市。由于“三体”的立场混乱,无以归纳出中普遍性、同一性、通约性,它更是一种福柯(Michel Foucault)式的“异托邦”。哥伦比亚大学教授肖恩(David Grahame Shane,他更喜欢人们称他为Grahame)在研究当代城市的《1945年以来的世界城市设计》一书中,借助福柯对异托邦六种特征的描述,提出当代城市是三种异托邦的复杂集群系统:危机型异托邦+分离型异托邦+幻想型异托邦。其实他对福柯定义的引申也不是和福柯的原意完全重合,但这种模型概念对我有莫大的启发:

“城市更新”无疑是各方对城市的一种善意的构想,但由于各自模型的理想不同,当我们都在说“异托邦”时,显然不是在说同一种类型!

“幻想型异托邦”(heterotopia of illusion)是甲方最期待的,因为这是在景观社会中资本和权力实现快速循环的捷径,明明有现成的时间痕迹和历史元素,但还要臆造出更吸引眼球的要素。当然,用新设计来激活历史环境,不是没有历史的正当性和操作的合法性,但“城市更新”中度的把握需要高超的技艺和修养。

客观地说,我们擅长于有创意的“新生于旧”,但不适合制造无稽之谈的幻象。

“分离型异托邦”(heterotopia of deviance)是为特定人群制造出一种针对他们症状的特殊场所。在社会的现代性条件下,可能真如朱德庸的漫画的题目——“人人都有病”,类似于“户型”这种游离出复杂社会条件的单子化解决问题的方法,就是一种分离化的模式,头痛治头,脚痛治脚。这种思维惯性同样会延续到“城市更新”中。

客观地说,我们不擅长于市场化的套路,但不畏惧去构想新的建筑类型学。

“危机型异托邦”(heterotopia of crysis)在福柯的原意中就是避难所,Grahame的定义是在过渡期中帮助人们躲避城市的危机和灾难。“城市更新”的场所既是以往所有城市矛盾最高密度的汇聚点,又是城市转型的新起点。在这里,历史既可以被作为粉饰太平的工具,以掩盖各种危机;又可以被用来帮助催化问题的解决,以中和各种危机。

客观地说,我们不擅长于城市的舞台布景,但乐于把城市设计作为解决城市问题的抓手。

城市更新案例2020

(以项目所在场地的历史起点为序)

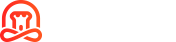

城市更新:北京丽泽商务区文化项目策划

采用分布式文化聚落布局,没有把公共文化设施整合成一个巨无霸式不亲民的独立建筑,让日常生活与公共文化活动零距离衔接。这些建筑也是一个能够让金中都城墙显影的机会,提出城墙遗址公园构想,用两侧的绿化空间挤压出中间的空场,让城墙显影,有不在场的存在感。

城市更新:太原西铭村广仁寺周边区域规划

在拆迁的废墟中凤凰涅磐的西铭村广仁寺周边环境整治,依据以本土历史为根进行可持续开发的城市更新理念,在场地有限的历史遗存基础上,把时代精神和历史基因相拼接,重新塑造场所精神,让广仁寺及周边保留建筑和当下生活共生与互动,把这份历史遗产有机地传递到未来。

城市更新:北京永定门外燕墩博物馆综合开发项目

通过设计一个对北京城而言重要却被忽略的文物边上的开发综合体,要解决很多棘手的问题,包括公与私、历史与当下等难以调和的矛盾,智慧地平衡各方面的利益,避免落入政治正确的陷阱,用日常生活来拥抱城市遗产,用活力空间体为文物环境赋能。

城市更新:某历史遗址公园策划

这是中国近代史上的重要历史事件发生地,却被逐渐淹没在近四十年的城市化中。新设计要解决如何在现有的城中村中用最小的动迁成本来最大化地实现一个有历史意味的新入口,并完善周边的城市休闲空间配套。

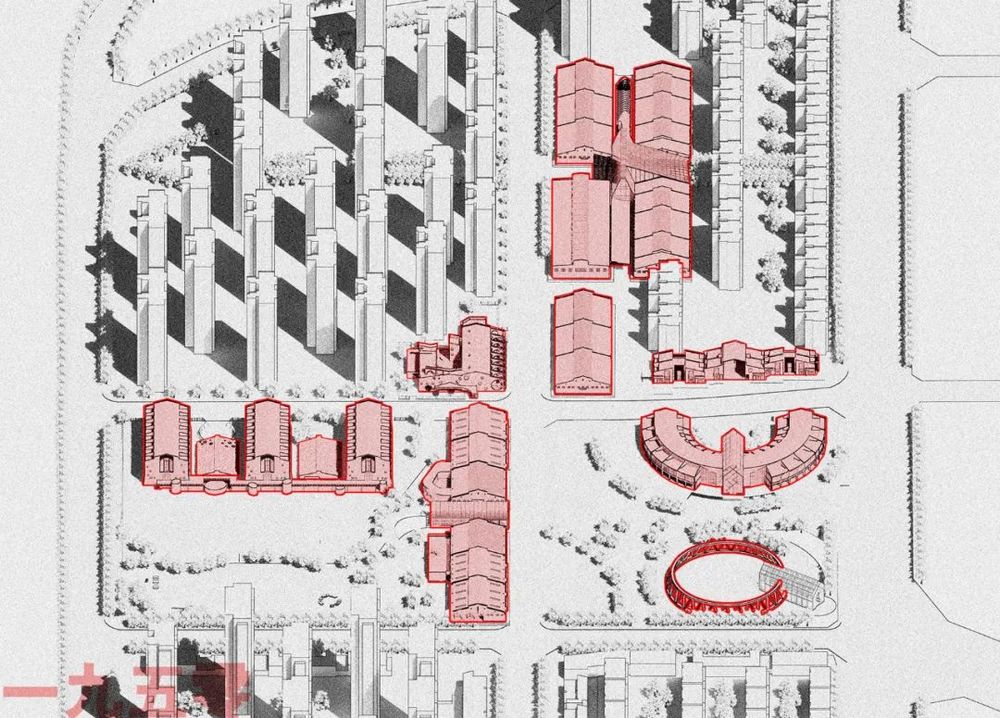

城市更新:织补福州烟台山

对烟台山原有肌理和建设方式的基因分析,规划出自发生长型的山地建筑设计导则,找到将建筑和山体有机结合、将历史残迹和新建筑有序缝合的风貌恢复方向。我们的工作仿佛像一个考古学家,拿到的只是基地上非常有限的残片,但通过理性的判断和推理,用一种罗西(Aldo Rossi)所谓的“类似性城市”方法,织补出烟台山的完形,并在建筑化的空间叙事中潜藏了生活化的社区故事。

城市更新:大连东关街新增建筑织补设计

清华大学张杰教授是这个文保项目的总规划师,按照他的评价,这是中国城市中非常罕见的有成片历史遗存的地段。在有限的织补型新建筑中,我们反对常见的两个倾向:1.以假乱真:新建筑使用与原历史建筑相同或相似的建筑语言,彻底混淆了新旧差别。2.过度修饰:认为原建筑在美学上不够好,将之“美化”,从而破坏了原风貌区的历史原真性。我们的设计坚持了三个原则:不是做表皮,而是做场所;不追求奇奇怪怪,而表现大大方方;不会为现代而现代,而是要品质和气质。

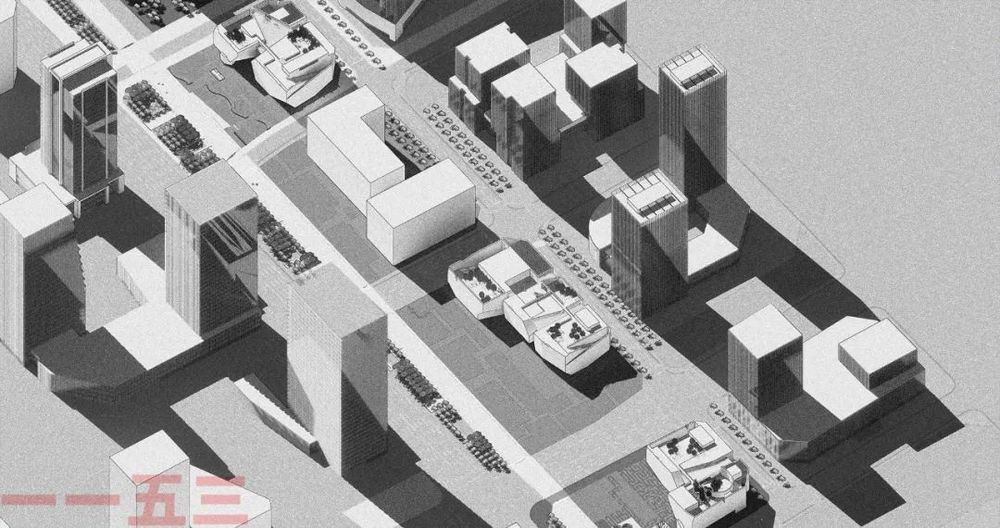

城市更新:沈阳东贸库再生

位于沈阳大东区的东贸库,是保存至今的新中国最早一批物流建筑标本。如何在开发项目中将保留下来的七栋仓库有机地融入到新的建筑环境中,并以此推动新型社区邻里建设,我们最大的设计贡献在于整合了宝贵的新建设资源,在有限的公共建筑(如小学、幼儿院、社区商业等)建设机会中复制历史基因,并将新旧基因重新编码,新生于旧,将文保建筑有机地复活到当下的城市生活中。

城市更新:鼓浪屿美术馆设计

鼓浪屿整体申遗成功后,更需要在文化设施上提高一个维度,但这又与风貌保护构成矛盾。鼓浪屿美术馆是原鼓浪屿工艺美校改造更新的启动项目之一。我们从帮助甲方重新定位项目选址开始,重新梳理了原建筑群零散的空间关系,多层次地保留了历史元素,并将碎片化的历史拼接成一个有机整体,不仅仅疏通了校园的经络,也为这个片区的城市空间升级打开了新的路径。

城市更新:长春拖拉机厂3#厂房空间规划

旧厂房改造是城市更新中最常见的项目类型。在这一类项目中,我们的策略越来越倾向于最小化地破坏原真的空间力量和建筑构件,最大化地利用空间组织方式的逻辑简单性,空间构成句式的语法明确性,来构成有效的空间利用,以及有趣的空间形式。

城市更新:北京成府路150号改造

这个坐落在清华大学南门外的建筑,把原来低端的商办楼转型为服务于世界领先的AI业创新平台。这是个通过建筑、室内、景观三位一体的设计,制作全方位的配套方案,形成将存量空间升级为高科技办公、交流空间的典型案例。

块茎的世界

回顾2020年我们的城市更新项目,每一个基本上都是“危机型异托邦”。甲方找到我们时,项目都有各种难以调和的内在矛盾。我们还是遵循一贯的工作方法,从问题入手,拷问问题的问题,最终从“危”中找到“机”。虽然没有现成的模式可循,但非常感谢有这么多实战的机会,我们也总结出一些城市更新的策略,并以此打造出我们的“分离型异托邦” 原创策略,例如在“福州烟台山”项目中的“完形策略”,“成府路150号”项目中的“配套策略”,“沈阳东贸库”项目中的“全域策略”,等等,这些都是把单一案例进行类型学化整合的努力。对于我们并不擅长的“幻想型异托邦”,我们也非常明晰地用这个概念来帮助甲方厘清双方在价值观上的差异,避免掉进不同期待值的误区。

事实上,在所有的参与方中,无论是三种城市更新的“异托邦”,还是关于这个概念的“三体”,都难以形成完全的共识,这也需要我们从观念上改变对“主调”交响乐的期待,上升到一种对“复调”的认同态度。在多元共享的理念中,德勒兹(Gilles Deleuze)与加塔利(Felix Guattari)的块茎概念值得借鉴。这是种是非中心、无规则、多元化的开放型形态,打破了自柏拉图以来单一的树状逻辑。对于“城市更新”这样众口难调的课题,“块茎”不失为一种合宜的概念,既为切入这个话题找到了入口,也为走出这个话题找到了出口。对于这种块茎世界的认知,也是我们基于资本社会批判基础上的一种新的认识论。

总结过去,是为了给新的一年武装更好的工具,也期待更理想的项目,和理想的项目结果。

当然,更期待有理想的新同事们加入URBANUS都市实践!

请联系

都市实践近期动态

都市实践 | 2020年度北京设计分享周

都市实践 | 2020年终总结,我们从投标说起

在深21年:都市实践URBANUS

都市实践:迈向“城市共生”

九层塔:空间与视觉的魔术③ “我的诗人” 12月26日开幕

M+寰游 x PSA:Archigram城市论坛

三联生活周刊 孟岩专访 | 拆除之外,城中村的另一种可能性是什么?

都市实践获 THE PLAN AWARD 2020 大奖

都市实践 | 室内设计师、平面设计师招聘进行时

华·美术馆12周年专访 | 孟岩:一座小建筑和一个大时代

南头古城在深圳特区的40年

Design360° 刘晓都专访 | 当讨论审美的时候,我们其实在讨论什么

Click and hold the QR code to follow URBANUS

↓